IE9以上浏览器、谷歌浏览器、火狐浏览器、Safari、搜狗浏览器、360浏览器的极速模式。

浏览本网站的部分内容(PDF)須安装Adobe Reader使用。

建议使用1280*720(含)以上分辨率。

《2019年中国温室气体公报(总第9期)》由中国气象局于2021年7月20日在北京对外发布。

《公报》显示,2019年全球二氧化碳浓度继续升高。《公报》与2020年11月23日联合国世界气象组织(WMO)发布的《WMO温室气体公报(2019年)第16期》相呼应,也是历年发布的中国气象局大气本底站温室气体监测评估产品。

一、发布会文字实录

宋善允:大家上午好!欢迎大家出席《2019年中国温室气体公报》专题新闻发布会。今天出席新闻发布会的专家有中国工程院院士张小曳、中国气象局科技与气候变化司副司长袁佳双、中国气象局气象探测中心副主任李麟。首先,请袁佳双向大家发布《2019年中国温室气体公报》。

袁佳双:下面我为大家介绍《2019年中国温室气体公报》。

2021年7月20日,中国气象局发布《2019年中国温室气体公报(总第9期)》。这与2020年11月23日联合国世界气象组织(WMO)发布的《2019年WMO温室气体公报(第16期)》相呼应(注:世界气象组织自2006年起,每年度发布一期《WMO温室气体公报》),也是历年发布的中国气象局大气本底站温室气体监测评估产品。

袁佳双:中国温室气体浓度监测与分析

温室气体主要包括《京都议定书》限排的二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、六氟化硫(SF6)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟化碳(PFCs)、三氟化氮(NF3),以及《蒙特利尔议定书》限排的消耗臭氧层物质。世界气象组织全球大气观测网(WMO/GAW)负责协调大气温室气体及相关微量成分的系统观测和分析。大气温室气体浓度联网监测分析是《联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)科学评估报告》、《联合国气候变化框架公约(UNFCCC)》、WMO和联合国环境规划署(UNEP)《臭氧损耗科学评估报告》等评估工作的数据来源和客观事实基础。

中国气象局在WMO/GAW框架下,负责中国区域的温室气体及相关微量成分高精度业务观测,所用的方法、标准、流程均与国际接轨,1992年首次在我国开展温室气体本底浓度观测。截至目前,中国气象局已有7个温室气体地面观测本底站,分别为青海瓦里关、北京上甸子、浙江临安、黑龙江龙凤山、湖北金沙、云南香格里拉和新疆阿克达拉。2018年开始开展机载温室气体在线观测和平流层温室气体原位观测试验,已初步形成多手段温室气体综合观测能力。

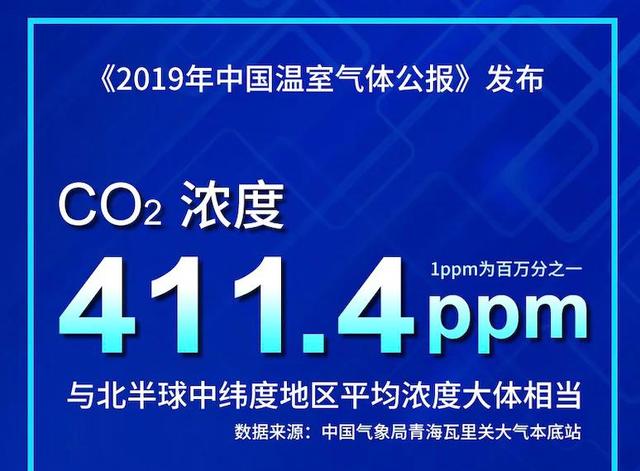

我国青海瓦里关站是WMO/GAW全球31个大气本底站之一。2019年青海瓦里关站观测的二氧化碳、甲烷和氧化亚氮的浓度分别上升至411.4±0.2 ppm、1931±0.3 ppb、332.6±0.1 ppb,与北半球中纬度地区平均浓度大体相当,略高于2019年全球平均值,2016年后二氧化碳浓度增幅下降。其它6个区域大气本底站的大气二氧化碳和甲烷浓度与2018年相比总体呈现增加趋势。

袁佳双:全球温室气体浓度监测与分析

2020年11月23日,世界气象组织(WMO)发布《2019年度全球大气温室气体公报》。公报采用的大气温室气体浓度数据来自世界气象组织全球大气观测网(GAW)等。公报称全球大气主要温室气体浓度继续突破有仪器观测以来的历史记录,二氧化碳、甲烷和氧化亚氮的浓度分别达到410.5±0.2 ppm(ppm为摩尔比浓度10-6,即百万分之一)、1877±2 ppb(ppb为摩尔比浓度10-9,即十亿分之一)、332.0±0.1 ppb,分别为工业化前(1750年之前)水平的148%、260%和123%。根据美国国家海洋与大气管理局(NOAA)的温室气体指数分析结果,2019年由大气长寿命温室气体引起的辐射强迫相比1990年上升了约45%,其中二氧化碳约占增幅的80%。全球温室气体排放监测评估备受关注。

袁佳双:我国作出“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的重大宣示,在积极应对气候变化、履行《巴黎协定》控制温室气体排放方面付出了极大的努力。中国气象局是应对气候变化工作的基础性科技部门,长期致力于应对气候变化相关工作,积极参与“全球温室气体综合信息系统”(IG3IS)系统相关的观测和服务,基于我国大气本底温室气体网络化观测资料,结合“自上而下”的模式对我国温室气体源汇开展了初步的分析研究。为进一步加强温室气体监测评估能力,中国气象局组织成立了温室气体工作专班,力争尽快为我国实现“碳达峰”目标和“碳中和”愿景提供高质量科技支撑。

宋善允:下面进入记者提问环节。

中国日报记者:我们了解到中国气象局成立了温室气体及碳中和监测评估中心和几个分中心,未来将重点开展哪一些工作?

袁佳双:在应对全球气候变暖方面,气象部门做了以下工作。中国气象局是国家应对气候变化重要的科技支撑部门,高度重视应对气候变化工作,现在是碳达峰、碳中和领导小组成员,今年有温室气体碳中和监测与评估中心、风能太阳能中心和气候变化中心。希望通过三个中心的工作,十四五期间形成新的工作局面和新的工作格局,为国家重大的决策做出中国气象局应有的贡献。

张小曳:中国气象局的温室气体及碳中和监测评估中心和分中心,未来将聚焦开展基于温室气体监测的“自上而下”反演自然和人为碳源汇变化的评估系统建设和长期、持续性的评估工作,为政府及时、客观地了解碳中和行动取得的效果提供第三方的科学评估支撑,并感知我国及国际上在碳中和行动中新能源替代、碳捕获与封存、碳捕获与利用等方面的布局、行动与效果。国家级和省级中心分别关注全球-亚洲-中国以及省-市尺度的上述变化,形成相互支撑合作联动的机制。

中国新闻网记者:温室气体持续积累对于我们应对气候变化,全球温室气体减排,碳中和有哪些影响?

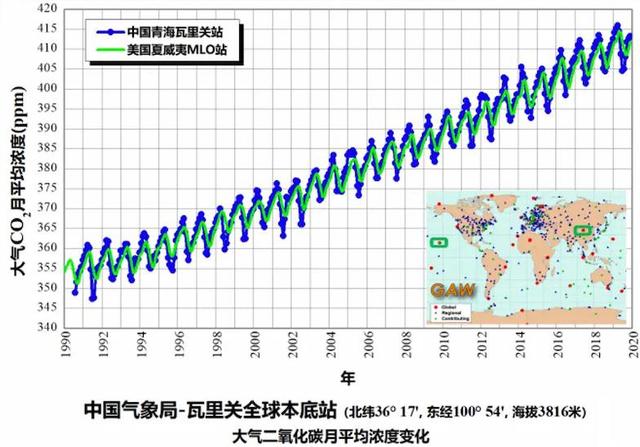

张小曳:中国气象局1990年开始在青海瓦里关进行温室气体监测,中美两国也有科技合作,中国在海拔3816米的瓦里关,美国在夏威夷的火山岛监测。而每年增加2-3个ppm,对应的就是每年人类活动向大气中排放的过量的温室气体,除了被陆地海洋等生态系统吸收,留在大气中的是44%。温室气体的浓度和排放量是建立了联系的,我们累积的温室气体的排放量和温度升高有重要关联,这是IPCC政府间气候变化专门委员会得到非常核心的、基础的结论,也就是说通过温室气体的监测分析,我们可以知道排放累积程度,预估气温升高多少,这是认识气候变化和政府采取应对措施的核心的科学基础。

监测到的温室气体在大气中浓度不断升高,表明人为活动排放的温室气体还在不断增加,因为全球的科学界已经通过大量的研究将观测到的大气CO2浓度与其累积的排放量和带来的温升建立了定量联系。监测CO2浓度变化可以反推出CO2排放量变化,进而可以评估碳中和行动的效果。不断升高的CO2等温室气体浓度表明人类活动排放的温室气体还在增加,国际和我国碳中和行动任重道远。

宋善允:温室气体的排放已经被反复证明,是近一百年来全球气候变化主要的特征,是气候变化直接的原因或者说是主要原因。这带给人类社会发展很多的风险和挑战,我们需要积极应对。应对有两个关键的措施之一是减排,必须减少温室气体的排放。减排就要精准的知道排放情况,区分开自然排放和人类活动产生的排放,这样才能检验减排的效果和减排的作用。碳中和很重要的作用就是要把排放的碳和源汇平衡起来,这里都需要精准与精细观测碳排放的观测,碳汇的测算。

中国国际广播电台记者:在应对全球气候变暖方面,中国气象局做哪些工作?

袁佳双:中国气象局非常重视,中国气象党组高度重视应对气候变化工作,现在是碳达峰、碳中和领导小组成员。今年成立三个中心,有温室气体碳中和监测与评估中心、风能太阳能中心和气候变化中心。也希望通过这三个中心的工作,“十四五”期间形成新的工作局面和格局,为国家重大决策做出中国气象局应有的贡献。

张小曳:气象防灾减灾,应对气候变化,中国气象局是政府间气候变化专门委员会国内牵头部门,在支持国家气候外交方面,中国气象局能够发挥很多的作用。

宋善允:应对全球气候变暖,首先要把全球气候变暖的原因找到,然后需要知道全球变暖的影响是什么,还要知道未来会怎么变。这是三个最基础性的问题,研究气候变暖也是气象部门的职责。未来10年、20年、50年,甚至是更长的时间里,我们气象部门要做一些基础性、支撑性的工作。

封面新闻:公报中提到有6个区域大气本底观测站开展国家级温室气体的联网观测,各个观测站的监测内容都是统一的吗?是否有差别?未来还会有新的观测站吗?

李麟:6个区域大气本底站温室气体监测内容和指标与瓦里关全球大气本底站一致,均为CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3及消耗臭氧层物质、13δC-CO2等。中国气象局未来将再建9个区域大气本底站,实现所有气候系统关键观测区全覆盖。

张小曳:我们目前有一个全球站,6个区域站按照WMO的标准开展大气观测。同时现在又建了52个省市级的温室气体监测站。

中国教育电视台记者:针对温室气体,我们目前有哪些监测手段?这些监测手段与国外对比如何?气象部门未来将如何布局温室气体监测网?

李麟:中国气象局高度重视温室气体各方面的监测内容。目前已开展了本底站温室气体高精度长期在线观测以及每周的采样观测,涵盖二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、六氟化硫、氢氟碳化物(HFC)、全氟化碳(PFC)、三氟化氮等7类温室气体,以及二氧化碳稳定同位素、一氧化碳等示踪物。省市气象局开展了以二氧化碳和甲烷为主的在线观测。此外,中国气象局还开展了卫星温室气体遥感观测、机载和车载连续观测、平流层大气廓线采样观测等多种立体化综合观测的研究。本底站温室气体监测技术和方法与国际一致,标准统一,数据质量具有国际可比性。中国气象局计划在全国16个气候关键观测区增补9个大气本底站,在我国地级以上城市以及区域代表性好的高山站开展以二氧化碳为主的温室气体浓度在线观测和通量观测。

新华社记者:2019年的数据反映了我们国家温室气体排放什么样的趋势?有哪些变化或者说哪些数据是特别值得关注?

张小曳:我们这些站点代表的范围比较大。以瓦里关站来看,2019年和2018年相比有一个增加的情况。增加的幅度是低于2018和2017的增幅。浓度监测反映的是排放,排放在其中起到的作用还需要进一步的监测和感知。

中国气象报记者:连续几年的公报显示二氧化碳浓度是上升趋势,大气中二氧化碳浓度是越低越好吗?有没有一个阈值能够为全球升温或者往下走的趋势有一个数据。

张小曳:地球有一个大气层,在地气系统作用平衡下,工业革命前,大气二氧化碳浓度在280个ppm左右,这个二氧化碳,使得我们的地球温度适合人类的居住。后来,二氧化碳每年在增加,每年都累积一些二氧化碳。如果我们目前不减排,就造成了地气系统中多了一些能量,也就有了增温的效果,会导致温度升高,会带来一系列的后果,对经济与社会产生很大的危害。

宋善允:全球气候变暖给人类生活生产带来的挑战,为后来的可持续发展带来不确定性。主要的原因就是温室气体排放,我们也在采取行动。中国提出人类命运共同体,以这样的理念来解决全球气候变化对人类生存发展带来的挑战。现在人类活动增加了,变暖越来越明显,全球努力减排,也是因为要可持续发展,现在能够看到面临风险的问题,影响非常大。

张小曳:气候变化大家统一的尺度看是30年气候平均温度的变化,目前我们可以看到一条增温的趋势线。我们每一年的温度变化叫做年际的温度变化,在这个趋势线的上面和下面波动。全球变暖并不一定说今年就是暖年,这就是全球气候变化的特点。但随着年代际的气候平均状态的变暖,原来不经常发生的极端的天气事件就发生了。

澎湃新闻:为什么2021年发布2019年的公报?请介绍一下六个区域本地站的监测值的情况。

袁佳双:2019年的公报和WMO的公报是相呼应。2019年的观测数据是2020年收齐全全球数据,然后WMO再分析情况。WMO的公报2020年11月发布,之后中国才可以发布自己的公报。中国除了瓦里关本底站外,还有其它区域的本底站。这些数据配合起来分析才能得到这些情况。

张小曳:为什么又有区域本底站,又有全球的本底站呢?我们通过全球工作产生联系和对比。不同的高度站点得到的信息是有不同的目的。区域站点是对这个区域排放变化的监测。从全球增幅来看,2019相对2018要大,也就是说全球增幅是在上升。

宋善允:温室气体排放数据是根据我们自己的观测资料分析出来的,观测到的情况形成分析材料。我们通过观测来验证全球观测的趋势,排放的数量和强度,这是我们作为大国需要的。我们近些年的工作成效是非常显著的。

张小曳:我们国家的情况和欧美不一样。中国和美国一样的面积都是900多万平方公里,中国有14亿人口,美国只有4亿人口。欧洲加起来7亿人口,而我们有14亿人口。也就是说欧洲国家有的已经碳达峰了,是非常小的人口国家。在碳中和承诺方面,中国承诺2060年碳中和,承诺用40年的时间碳中和,已经是非常快了。发达国家都是比我们更长的时间承诺来进行碳中和,从达峰到中和的时间是远远比中国长。中国承诺的2060年的碳中和,2030年的碳达峰,中间只有30年的时间。我们要付出更大的努力。

宋善允:今天的发布会到此结束。谢谢大家。

二、公报内容摘要

1、2019年中国温室气体浓度监测与分析

2019年,我国青海瓦里关站观测的二氧化碳、甲烷和氧化亚氮的浓度分别上升至411.4±0.2 ppm、1931±0.3 ppb、332.6±0.1 ppb,与北半球中纬度地区平均浓度大体相当,略高于2019年全球平均值,2016年后二氧化碳浓度增幅下降。其他6个区域大气本底站的大气二氧化碳和甲烷浓度与2018年相比总体呈现增加趋势。

2、2019年全球温室气体浓度监测与分析

2020年11月23日,世界气象组织(WMO)发布《2019年度全球大气温室气体公报》。公报采用的大气温室气体浓度数据来自世界气象组织全球大气观测网(GAW)等。

公报称,全球大气主要温室气体浓度继续突破有仪器观测以来的历史纪录,二氧化碳、甲烷和氧化亚氮的浓度分别达到410.5±0.2 ppm(ppm为摩尔比浓度10-6,即百万分之一)、1877±2 ppb(ppb为摩尔比浓度10-9,即10亿分之一)、332.0±0.1 ppb,分别为工业化前(1750年之前)水平的148%、260%和123%。根据美国国家海洋与大气管理局(NOAA)的温室气体指数分析结果,2019年由大气长寿命温室气体引起的辐射强迫相比1990年上升了约45%,其中二氧化碳约占增幅的80%。

张小曳指出,监测到的温室气体在大气中浓度不断升高,表明人为活动排放的温室气体还在不断增加,因为全球的科学界已经通过大量的研究将观测到的大气CO2浓度与其累积的排放量和带来的温升建立了定量联系。监测CO2浓度变化可以反推出CO2排放量变化,进而可以评估碳中和行动的效果。不断升高的CO2等温室气体浓度表明人类活动排放的温室气体还在增加,国际和我国碳中和行动任重道远。

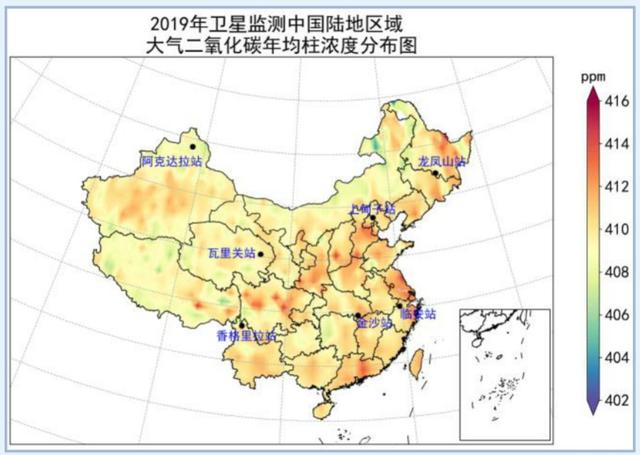

图:2019年卫星监测中国陆地区域大气二氧化碳年均柱浓度分布图

3、已初步形成多手段温室气体综合观测能力

中国气象局在WMO全球大气观测计划(GAW)框架下,负责中国区域的温室气体及相关微量成分高精度业务观测,所用的方法、标准、流程均与国际接轨,1992年首次在我国开展温室气体本底浓度观测。

图:搭载温室气体观测系统的飞机

截至目前,中国气象局已有7个温室气体地面观测本底站,分别为青海瓦里关、北京上甸子、浙江临安、黑龙江龙凤山、湖北金沙、云南香格里拉和新疆阿克达拉。其中,瓦里关站是WMO/GAW全球31个大气本底站之一,其观测结果可代表北半球中纬度内陆地区大气温室气体浓度及其变化状况。

目前我国还开展了卫星温室气体遥感观测、机载和车载连续观测、平流层大气廓线采样观测等多种立体化综合观测的研究。本底站温室气体监测技术和方法与国际一致,标准统一,数据质量具有国际可比性。接下来,我国计划在全国16个气候关键观测区增补9个大气本底站,在我国地级以上城市以及区域代表性好的高山站开展以二氧化碳为主的温室气体浓度在线观测和通量观测。

此外,从2018年开始,我国还开展了机载温室气体在线观测和平流层温室气体原位观测试验,现已初步形成多手段温室气体综合观测能力。

目前,中国气象局已成立了温室气体及碳中和监测评估中心和几个分中心,未来将聚焦开展基于温室气体监测的“自上而下”反演自然和人为碳源汇变化的评估系统建设和长期、持续性的评估工作,为政府及时、客观地了解碳中和行动取得的效果提供第三方的科学评估支撑,并感知我国及国际上在碳中和行动中新能源替代、碳捕获与封存、碳捕获与利用等方面的布局、行动与效果。